Проект 2013

Хромова Валерия Сергеевна

РОЛЬ ИНКВИЗИЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ КАТОЛИЦИЗМА В ИСПАНИИ

И БОРЬБА ОРТОДОКСАЛЬНОГО ПРАВОСЛАВИЯ С ЕРЕСЯМИ

Научный руководитель:

Несмелов Алексей Юрьевич,

заслуженный учитель РФ

Россия, Москва, ГБОУ СОШ № 1252, 9 класс

Оглавление

Введение………………………………………………………………3

Глава 1. Испанская инквизиция……………………………...………6

Глава 2. Борьба с инакомыслием в России……..…………………..10

Заключение и выводы………………...……………………………..21

Список литературы….……………………...……………………….23

Введение

Я хочу рассказать об испанской инквизиции – кровавом явлении в истории Испании, печально известном во всем мире. В своей работе я хочу сравнить этот период развития испанского государства (XII - XVIII века) с рядом исторических периодов в России: временем правления Ивана III (1462 - 1505), Ивана IV Грозного (1533 – 1584), а также XVII-XVIII веками и 20-30 годами XX столетия.

Актуальность темы моего исследования состоит в том, что на данный момент не существует научных трудов, в которых проводились бы достаточно подробные сравнения указанных периодов истории Испании и России, в то время как отдельные исследователи писали об использовании на Руси и в Российском государстве инквизиторских методов в борьбе с еретиками. В своей работе я хочу сопоставить ряд событий, произошедших в Испании и России, провести параллели между различными историческими периодами, найти общие и различные черты исторических процессов, происходивших в разное время в этих странах.

Объектом моего исследования являются отношения государства и церкви в Испании и России, а также межконфессиональные отношения в Испании и общественные отношения в России в 20-30 годы XX века.

Предмет моего исследования – методы борьбы испанской инквизиции и православной церкви с еретиками, а также борьба с инакомыслием в советском государстве.

Цель моей работы - изучить религиозную политику Испанской инквизиции, политику и религиозную систему в России в разные исторические периоды в аспекте борьбы с инакомыслием; найти общие и различные черты.

Задачи работы:

- изучить предпосылки инквизиции;

- рассмотреть Испанскую инквизицию, как оружие в борьбе государства и католической церкви с мусульманами и иудеями;

- сделать исторический обзор религиозных и политических тенденций в истории России;

- исследовать материалы отечественной истории, касающиеся борьбы с еретичеством;

- определить общие методы в борьбе Испанской инквизиции, православной церкви и государства в России с инакомыслием;

- сопоставить изученные факты, найти их сходства и различия, сделать выводы для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы.

Гипотеза моей работы состоит в том, что если мы рассмотрим религиозную политику в Испании и в России в аспекте борьбы с инакомыслием в указанные выше периоды, то увидим много общих черт и схожих методов. В то же время, я полагаю, что инквизиции, как отдельного института государственной и церковной власти в России не было.

Методы работы: изучение литературы, документов, интернет-сайтов по теме на русском и испанском языках, анализ и систематизация материалов, сравнение политической и социальной обстановок в России и Испании в различные периоды истории.

Научная новизна моей работы заключается в том, что несмотря на существование огромного количества материалов по истории Испанской инквизиции, а также достаточно обширной литературы, касающейся вопросов борьбы с еретиками на Руси, отношений православной церкви и российского государства в XVII-XVIII веках, политики советского государства в отношении церкви и общества, не существует исследований, в которых проводилось бы сравнение, подобное тому, которое я пытаюсь сделать в своей работе.

Практическая значимость моей работы заключается в том, что изучение данных страниц истории Испании не только поможет мне лучше понять страну, язык которой я изучаю, но и, надеюсь, привлечь внимание других учащихся к столь интересным явлениям в истории этой страны, а также к истории родной страны. При этом хочу отметить, что об истории Испанской инквизиции, думаю, моим сверстникам известно значительно больше, чем об аналогичных событиях отечественной истории, поэтому особенно важно рассказать им об этом. Изучение истории родной страны, особенно самых темных ее страниц, способствует более глубокому пониманию исторических процессов, помогает новому поколению не повторять ошибок прошлого. Знакомство с данной темой также способствует воспитанию толерантности у молодежи.

Структура моей работы:

- вступление, в котором я определяю цели и задачи своего исследования;

- основная часть, состоящая из двух разделов, первый из которых посвящен истории Испании, а второй – истории России;

- заключение, содержащее выводы по теме исследования.

Глава 1. Испанская инквизиция.

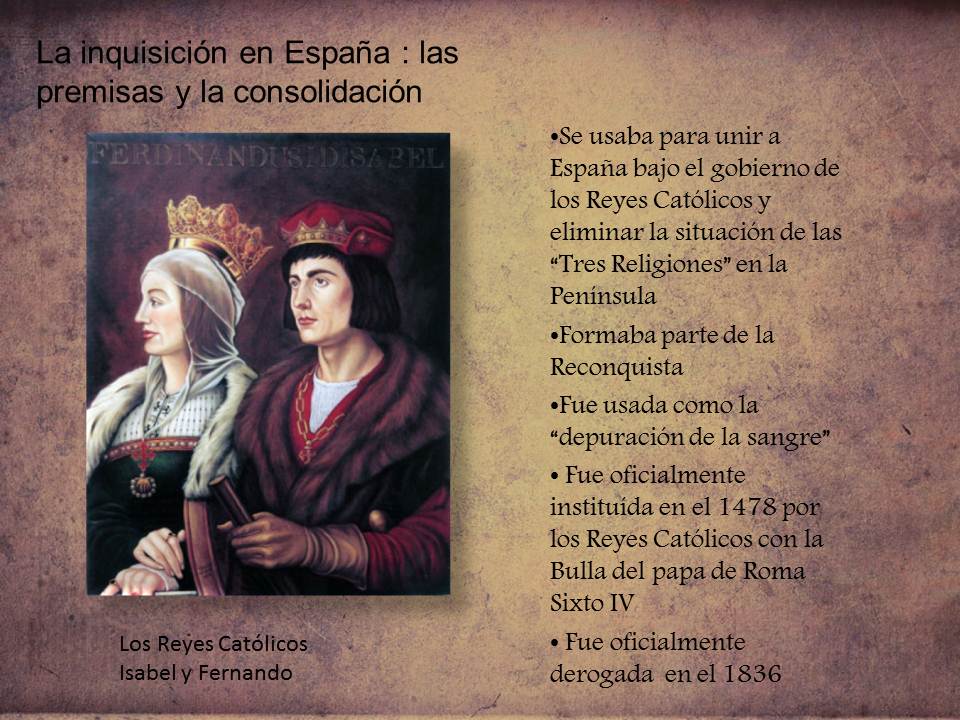

Испания Трех Религий и приход к власти католических королей Изабеллы и Фернандо

Начало реконкисты в Испании принято отсчитывать с Битвы при Ковадонге в 722 году. Фактическим основанием Испанского королевства считается 1462 год – год брачного союза наследницы Кастильского престола Изабеллы и наследника Арагонского трона Фернандо. В 1492 году бегство последнего арабского эмира Боабдила из Гранады ознаменовало конец реконкисты, и Испания объединилась под властью Католических Королей.

К окончанию Реконкисты Испания стала единственной в Европе страной «Трех Религий» - на ее территории сосуществовали иудеи, мусульмане и христиане. Существование «религиозных меньшинств» признавалось, но никто не был ни готов, ни расположен считать их равными главенствующей религии – ни мусульмане, ни иудеи, ни христиане не собирались оставлять за другими свободу их вероисповедания, каждый считал, что только его религия почитает истинного Бога. Это спровоцировало многочисленные стачки, а религиозные отношения, установившиеся еще в VIII веке, все еще оставались напряженными.[1]

Религия в средние века была не только категорией культуры. Религия была непреложным законом, правившим обществом. Предпосылкой изгнания евреев стали антисемитские настроения в XV веке, в их основе лежал социальный конфликт между крестьянским коренным населением и еврейской общиной. Евреи проникли во многие сферы административного управления, также они занимались ростовщичеством, которое было запрещено для христиан и расценивалось как грех. Европа давно признала себя христианкой, поэтому Изабелла и Фернандо, желая последовать примеру других европейских стран, решили установить порядок путем лишения Испании положения «страны трех религий», и одновременно покончить со сложившейся религиозной ситуацией. То есть, заставить своих подданных отказаться от своего вероисповедания в пользу христианского образа жизни. Эта активная христианизация и подтолкнула Католических Королей к завоеванию Гранады – последнего мусульманского королевства на территории Испании. Целью этого завоевания было насильственное крещение иудеев и мусульман, и эта кампания проводилась для превращения Испании в исключительно католическое королевство.[2]

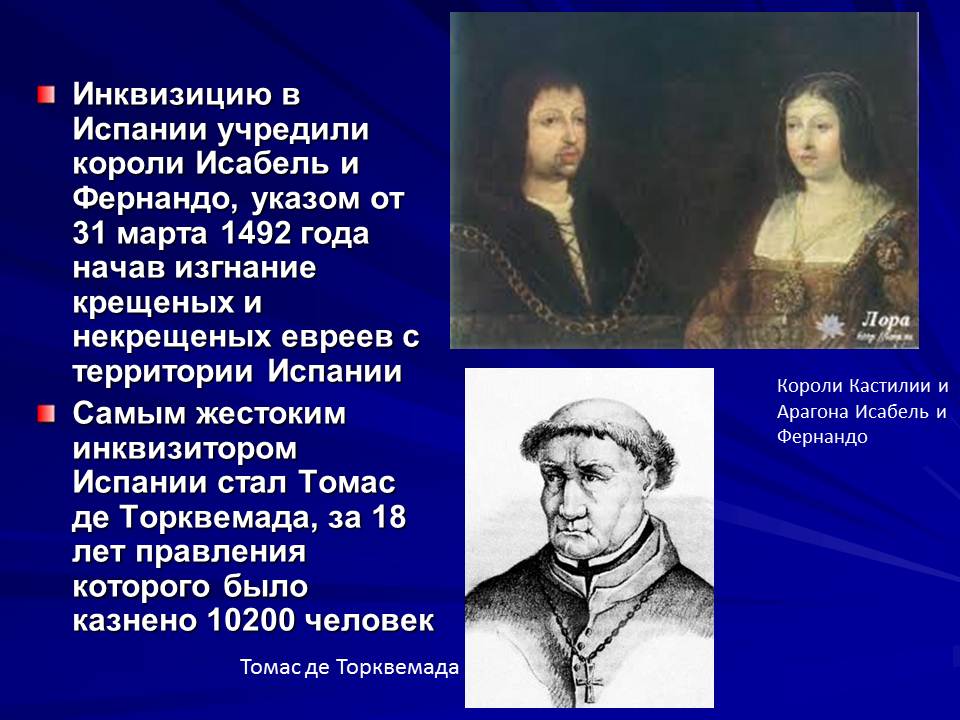

Роль Изабеллы и Фернандо при установлении Инквизиции

В 1478 году короли получили Буллу от папы Сикста IV, разрешающую им учреждение «Новой инквизиции» - церковного суда, подчиненного государственной власти. Целью инквизиции была этническая чистка путем розыска, суда и наказания еретиков. Чем более возвышалась церковная власть, тем жестче относилась она к своим противникам, и в Испании появилась потребность удалить еретиков из общества верующих. Первый трибунал инквизиции был учрежден в Севилье в 1480, его главой в 1483 году стал доминиканец Томас Торквемада.

Реализация плана Изабеллы и Фернандо началась с преследования насильственно крещеных евреев. Инквизиция судила каждого, кого подозревали в исполнении иудейских религиозных обрядов. Имущество осужденных шло на финансирование войны с Гранадой. Широко использовался донос, для его поощрения доносчикам отдавалась часть конфискованного имущества, поэтому находилось много людей, желающих поправить свое материальное состояние за чужой счет. Гранадская война 1482 – 1492 стала точкой в процессе реконкисты – освобождения Пиренейского полуострова от арабского влияния из-за капитуляции Гранады и бегства ее правителя эмира Боабдила.

Сразу после окончания Реконкисты в 1492 году короли обнародовали указ «от 31 марта 1492 года» об изгнании всех евреев с территории обоих королевств – Кастилии и Арагона. Евреям был срок до конца июля, а до истечения срока они находились под «защитой и покровительством Короля», чтобы они могли «безопасно проходить и продавать и менять и отчуждать свое имущество, движимое и недвижимое и распоряжаться им свободно». Евреям запрещалось вывозить имущество: «золото, серебро и другую чеканную монету, и другие вещи, запрещенные к вывозу законами нашего Королевства, кроме товаров, не запрещенных или не приобретенных путем обмена» из Испании, и это приносило огромный убыток продавцу, но имело большое значение для государства. Государство получало огромные средства от инквизиционных процессов – одну треть имущества осужденного получало правительство, правящий дом, то есть Короли. Таким образом, испанская инквизиция была королевским органом власти, несшим не только политическую и идеологическую нагрузку, но и приносила огромный доход. [3]

Существование испанской инквизиции можно условно разделить на 3 периода. В 1-ом периоде суд над еретиками составлял часть епископской власти, преследование их имело случайный и временный характер. Во 2-ом периоде создаются постоянные инквизиционные трибуналы, находящиеся под специальным управлением доминиканских монахов. В 3-ем периоде инквизиционная система тесно связывается с интересами монархической централизации в Испании: сначала служила для борьбы против мавров и евреев, а потом вместе с иезуитским орденом стала боевой силой католической церкви в борьбе с протестантизмом. [4]

Огромную роль в существовании инквизиции как института государственной власти сыграли ее учредители короли Изабелла и Фернандо. Хуан Антонию Льоренте, бывший секретарь инквизиции двора, подчеркивал, что именно Фернандо установил инквизицию в Испании, навязав свою току зрения, он подписал множество документов, и даже в своем завещании советовал преемникам сохранить этот институт. А подписи королевы Изабеллы, хоть она и была ярой католичкой, и ее часто обвиняли в религиозном фанатизме, на документах встречаются очень редко. В своем завещании инквизицию она не упомянула.

Испанская инквизиция выступила как продолжение реконкисты, потому что была создана и использована с целью объединения страны - ее результатом должно было стать объединенное королевство с единой религией.

С учреждением инквизиции в Испании, она распространилась по Европе и стала страшным церковным оружием абсолютизма. Ее методами были донос, сыск, пытки, конфискация имущества, и как следствие – казнь. Расследованием дел инквизиция не занималась, у нее не было собственного аппарата судопроизводства. [5]

Итоги и последствия инквизиции в Испании

Учреждение инквизиции вызвало в обществе волны недовольства, но большей частью инквизиции боялись. Было создано несколько десятков произведений об этом институте государственной власти, отражавших общественное мнение и рассказывающих об этом органе управления, как например «Критическая история инквизиции в Испании» Хуана Антонио Льоренте, выпушенная в 1817 году.

Противники инквизиции оказались в меньшинстве, и институт инквизиции интенсивно развивался. В течение нескольких лет вся Испания покрылась сетью инквизиционных трибуналов (Севилья — 1481 г.; Кордоба — 1482 г.; Сьюдад Реаль — 1483 г.; Сарагоса — 1484 г.; Толедо — 1485 г.; Куэнка и Вальядолид — 1488 г.; Валенсия — 1507 г., и другие).

Наряду с постоянными судами действовали выездные судебные комиссии (1485 г. — Гуадалупе; 1486 г. — Медина-дель-Кампо; 1490 г. — Сеговия, Лерида и Авила; 1495 г. — Херес-де-ла-Фронтера; 1501 г. — Леон; 1512 г. — Памплона; 1515 г. — Тудела).

Инквизицию в Европе постепенно отменяли в 20 – 40 годах XIX века. Последний акт сожжения произошел в 1826 году в Испании. Этот репрессивный орган на службе церкви и Испанской короны за века своего существования, по разным источникам, уничтожил около 341021 человек, за первые 18 лет работы этого органа были сожжены заживо 10200 человек. Считается, что население Испании сегодня могло бы быть на 12000000 больше.

Инквизиция в Испании достигла своей высшей степени, стала примером, эталоном учреждения органов такого же рода в христианском мире. [6]

Глава 2. Борьба с инакомыслием в России.

Начало борьбы

с еретическими движениями на Руси

В отечественной исторической литературе давно ведется полемика о существовании «православной инквизиции в России». Мысль о том, что православная церковь, так же как и католическая, использовала инквизиционные методы расправы с теми, кто выступал против религиозной идеологии, и имела для этого особый аппарат, высказывалась еще в XIX веке. Причем, хочу отметить, что российские историки говорили о существовании инквизиции в восточной церкви (зарождение которой относили ко времени правления императора Феодосия в Константинополе в IV в. н. э.) не только в древней Руси, но и в начале XVIII в., при Петре I. В своем исследовании я нашла подтверждение этому, а также провела параллели с еще более поздним периодом отечественной истории.

Христианизация Руси началась в 988 году, когда Великий князь Владимир женился на византийской царевне Анне, первым (после княгини Ольги) на Руси принял христианскую веру, и повел за собой народ. Но установление христианства было не одномоментным действием, чтобы крестить Русь применялись и насильственные методы, в том числе насильственное крещение, уничтожение языческих идолов, запрет на жертвоприношения богам, то есть пресекались всякие попытки сохранения языческих традиций в обществе. Процесс крещения Руси занял несколько столетий, в течение которых христианство вело ожесточенную борьбу с приверженцами других культов, последователями других учений и религий.

Первые еретики на Руси появились в XIV веке в Пскове (значительно позже, чем в Европе), но в это время все силы и внимание государства и церкви были направлены на борьбу против татар и на объединение русских земель, поэтому еретики фактически не подвергались гонениям. Лишь к концу XV века, в период правления Ивана III на Руси развернулась настоящая борьба с еретиками, которую мы можем сравнить с инквизицией в Испании. [7]

Основными событиями, характеризующими церковные дела во время правления Ивана III, можно назвать, во-первых, появление двух внутрицерковных идеологических течений: нестяжательства (основным представителем которого принято считать Нила Сорского) и иосифлянства (или стяжательства, возглавляемого Иосифом Волоцким), а во-вторых, появление и разгром так называемой «ереси жидовствующих». Главным направлением в полемике иосифлян и нестяжателей было решение «вопроса о монастырских имуществах», второй злободневной проблемой стало отношение к еретикам. Позиция Нила Сорского исключала государственное вмешательство, а особенно уголовное преследование человека за его убеждения. Считается, что именно благодаря Нилу на Соборе 1490 года не было вынесено решений о смертной казни еретикам. Однако впоследствии победили сторонники жестких мер – «обличители». [12]

По приказу новгородского архиепископа Геннадия в 1490 году против ряда еретиков применили типично инквизиторскую казнь: еретиков посадили задом наперед на лошадей (в Испании сажали на ослов, но в Новгороде ослов не нашлось), надели на головы "бесовские" колпаки с рогами, а на грудь каждому повесили надпись: "се есть сатанино воинство", затем провезли по всему городу, чтобы каждый встречный мог плюнуть в них. Геннадий не только изучил и применил на практике испанское руководство по борьбе с ересями, но и распорядился перевести на русский язык католический антииудейский трактат - на еретиков нужно было навесить ярлык, и им дали прозвище "жидовствующие", хотя ничего от иудаизма в их воззрениях не было. В 1503 году состоялся церковный собор, на котором ересь была осуждена, а наиболее активные еретики приговорены к казни: они были сожжены на льду Москвы реки в деревянной клетке (остальные высланы в отдаленные монастыри). Такие «аутодафе» в средневековой Руси были актами продуманной внутренней политики государства. [7]

Русь в период правления Ивана IV Грозного (1533 – 1584)

Иван Грозный, известный своей жестокостью как по отношению к подданным, так и к родным, не поддерживал идеи инквизиции, и не стремился повторять испанский опыт.

Опричнину, созданную этим царем, часто сравнивают с инквизицией, но у этих органов была разная идеологическая основа. Опричники преследовали и наказывали «заговорщиков и заговоры против самодержца», а не еретиков. Более того, нужно отметить, что от рук «царёвых кромешников» пострадали не только миряне, но и представители фактически всех слоев духовенства: от всероссийского митрополита и епископов до рядовых священнослужителей - «бельцов» (то есть не имевших монашеского пострига) и иноков, умерщвляемых порой целыми обителями.

После роспуска опричнины в 1570, сами опричники оказались жертвами репрессий, преследовались их жены, дети, домочадцы, а их имущество передавалось государству без права возвращения его прежнему владельцу. Московские казни, на которых погибли около 200 человек, Великий Государь и Самодержец всея Руси посещал собственнолично, нередко сам придумывал казни для «предателей». Причем, описания некоторых расправ напоминают нам инквизиторские. В 1570 г. государственным преступником был объявлен новгородский архиепископ Пимен. После ареста он был подвергнут унизительным процедурам, которые придумал сам Грозный: одет в лохмотья и с музыкальными инструментами в руках (по мнению Ивана IV Пимену больше подошла бы должность гитариста, чем архиепископа) посажен задом наперед на кобылу. Для человека Средневековья, будь он католик или православный, езда на лошади или осле задом наперёд указывала на принадлежность седока к враждебному инфернальному миру. Не случайно в Западной Европе стражники привозили «особо злостных» еретиков на церемонию аутодафе верхом на ослах, посадив их задом наперёд и привязав к животным верёвками.[18]

Но не только опричники вершили суд на Руси в это время. Летом 1533 года Вассиан Патрикеев (последователь «нестяжателей») был привлечен к Соборному Суду Иосифом Волоцким, осужден и заключен в Волоцкий монастырь за противостояние взглядам «иосифлян» и отрицание необходимости накопления Церковью богатств – земель и сел с крепостными крестьянами. В том же году Церковный Собор осудил боярина Матвея Башкина за ересь, и приговорил к пожизненному заключению в монастыре, а через полгода его дело пересмотрели, и приговорили к сожжению на костре в деревянной клетке.[16]

Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что Иван Грозный не учреждал инквизицию на Руси, в истории этого времени имели место публичные казни (как со стороны государства, так и церкви) и иные наказания, в том числе с изъятием имущества в пользу государства и царя. Значит, во внутренней политике Ивана IV все-таки присутствовали методы, похожие на инквизиционные, не зависимо от того, старался ли он следовать примеру испанских королей, или нет. [8]

Россия и инквизиция в XVII-XVIII вв.

Вопрос чистоты веры, традиционно важнейший в отечественной культуре, в XVII веке играл особую роль - он был тождественен вопросу политической благонадежности и основой внутренней стабильности государства.

В 1649 году царь Алексей Михайлович учреждает «Соборное уложение», первая статья которого гласит о сожжении иноверцев: «Буде кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русский человек, возложит хулу на господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождыную Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или на Честный Крест, или на святых Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь». [9]

Церковь пресекала любое неповиновение, расправляясь не только с еретиками, но и с их сочинениями. Так в 1625 году киевский митрополит Иов Борецкий вынес решение о несоответствии творчества Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого православному канону, следовании его католической традиции и составил список «ошибок» «Евангелия Учительного». Московский патриарх Филарет поддержал это решение, в Москве были составлены русские Прения с сочинением Транквиллиона-Ставровецкого, разосланы указы по городам России о конфискации книг, а как демонстрация реализации этих решений 4 декабря 1627 г. на Красной площади произошло сожжение 60 экземпляров Евангелия Учительного. [10]

Церковная реформа патриарха Никона (1650-1660 гг.), заключавшаяся в изменении существовавшей (в северо-восточной части Русской Церкви) обрядовой традиции в целях ее унификации с современной греческой, привела к расколу церкви и возникновению многочисленных старообрядческих течений. Одним из противников реформы стал протопоп Аввакум, он же был и одной из первых жертв преследования, которому подверглись старообрядцы. Много лет он провел в ссылках и был сожжен со своими соратниками в срубе в Пустозерске 14 апреля 1682. Надо отметить, что сожжение как способ казни стало довольно часто применяться на Руси еще во времена Ивана Грозного, но в отличие от Западной Европы, приговорённых к сожжению казнили не на кострах, а в срубах, что позволяло избежать превращения подобных казней в массовые зрелища.[11]

Инквизиционные методы борьбы с еретиками в XVIII в. получили дальнейшее развитие, несмотря на указ Петра I, изданный в 1702 году, провозглашавший веротерпимость одним из главных государственных принципов. «С противниками церкви надо поступать с кротостью и разумом,— говорил Петр. — Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос». Однако, например, на старообрядцев этот указ не распространялся. [17] Филофей Лещинский, назначенный в 1702 г. сибирским митрополитом, рекомендовал Петру I истреблять церковных раскольников, а дома их разрушать до основания. Ближайший помощник Петра, нижегородский епископ Питирим в 1706 г. подробно разработал программу по борьбе с антицерковным движением. Называя «церковных мятежников» государственными преступниками, которые «благочинию государственному не радуются», «на церковь вси злобою согласны», Питирим предлагал хватать их, наказывать смертью, а деревни уничтожать. Путем пыток, наказания кнутом, вырывания ноздрей, угроз казнями и ссылками нижегородскому епископу Питириму удалось вернуть в лоно официальной церкви немалое число старообрядцев, но в большинстве они вскоре снова «отпадали в раскол».

В 1718 г. Петром I был издан указ о строгом преследовании раскольников, об оказании правительственными органами помощи церковным инквизиторам в их «равноапостольском деле». Тогда же Питирим составил особое руководство по борьбе с еретиками, назвав его «Духовной пращицей». И в «доношении» на имя Петра I и в своей «Пращице» Питирим доказывал право церкви на физическое уничтожение ее врагов, ссылаясь на евангельские тексты и сочинения Иосифа Волоцкого.

Обращаясь к документам этого времени, мы можем назвать инквизитором и новгородского архиепископа Феодосия Яновского, действовавшего против раскольников вместе с Преображенским приказом и Тайной канцелярией. А местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский вслед за епископом Питиримом в своем произведении «Камень веры» пытался теоретически обосновать необходимость жестоких гонений против «врагов» церкви, отмечая, что в народе часто бывают споры о вере — «пререкования и противословия». Осуждая тех, кто считал кровавый террор несовместимым с «кротостью церкви», он доказывал необходимость и «спасительность» смертной казни для церковных противников, ссылаясь при этом на опыт католической инквизиции. Подобно католическим инквизиторам Стефан доказывал, что церковь, предавая еретиков смерти, заботится прежде всего о спасении их души. «Если праведно убивать человекоубийц, злодеев, чародеев, — говорил он, — то тем более еретиков, которые паче разбойников душу убивают и в царстве мятеж всенародный творят». [19]

Инквизиторской жестокостью по отношению к противникам государственной церкви проникнут и «Духовный регламент», составленный архиепископом Феофаном Прокоповичем и утвержденный Петром в 1720 г. Людей, порвавших с официальной церковью, Духовный регламент называет «лютыми неприятелями, государству и государю непрестанно зломыслящими». Для борьбы с раскольниками регламент также предписывал наказывать их смертью и разорением их жилищ. Регламент считал, что лучшее средство распознать раскольников — это церковное причастие. За нехождение к исповеди и причастию назначались штрафы.

Во время правления Петра I свою инквизиторскую деятельность православная церковь осуществляла через судебные органы, находившиеся в распоряжении епархиальных архиереев, через патриарший суд и церковные соборы. Она располагала и специальными органами, созданными для расследования дел против религии и церкви - Приказом духовных дел, Приказом инквизиторских дел, Раскольнической и Новокрещенской конторами и др.

В духовном приказе рассматривались дела о богохульстве, еретичестве, волшебстве, святотатстве. Дела против веры и церкви вело также организованное при Синоде в 1721 г. тиунское управление. Приказ духовных дел наблюдал за "чистотой" православия, расправлялся с раскольниками и еретиками.

Приказ инквизиторских дел вел следствие по делам "интересным" и "безгласным". Он имел большой штат инквизиторов как в Москве, так и на местах; возглавлял его протоинквизитор, архимандрит московского Данилова монастыря Пафнутий. В распоряжении Приказа инквизиторских дел были свои подьячие, своя охрана и собственная тюрьма. Настоящим инквизиторским застенком являлась и Раскольническая контора, существовавшая до 1764 г. С организацией духовных консисторий (1744 г.) дела о религиозных преступлениях перешли в их ведение. Консистории производили розыск по делам против веры и церкви, заключали в тюрьмы обвиняемых и чинили над ними расправу. Наиболее важные дела вел непосредственно Синод. Он применял такие же инквизиционные методы воздействия, как и другие церковные организации. Монастырские власти вели следствие над неугодными правительству и церкви людьми, держали их в жестоком тюремном заключении.

По настоянию церкви делами о преступлениях против церкви и религии занимались и светские следственные органы - Сыскной приказ, Тайная канцелярия, Преображенский приказ и др. Сюда поступали дела от церковных властей в тех случаях, когда в "изъяснение подлинной правды" требовалось подвергнуть обвиняемых пыткам. И здесь духовное ведомство продолжало наблюдать за ведением следствия, получало допросные листы и "экстракты". Оно ревниво оберегало свои судебные права, не допуская их умаления со стороны светских властей. Если светский суд не проявлял достаточной оперативности или отказывался пытать обвиняемых, посланных церковниками, те жаловались на ослушников светским властям. По настоянию духовных властей правительство неоднократно подтверждало, что местные власти обязаны по требованию епархиальных иерархов принимать направленных ими людей "для полного розыска". [4] [13]

Тоталитаризм в России в 20-30 гг. XX века

Инквизиция давно уже стала именем нарицательным для обозначения тоталитарного института власти, подавляющего свободомыслие. В XX веке Россия прошла через горький и кровавый опыт тоталитарного государства, с той самой инквизицией, которая когда-то начиналась во времена Средневековья в лоне церкви, только теперь, ее скорее можно назвать «атеистической инквизицией», так как все мы знаем, каким гонениям подвергалась Русская Православная Церковь в это время.

И тоталитарное государство, и церковная инквизиция действовали под одним девизом — «Цель оправдывает средство». Государственный тоталитаризм полностью подавил церковный, и государство полностью взяло в свои руки власть духовную и материальную и закрепило за собой монополию на идеологическую, научную и прочую другую истину. Всякое инакомыслие было запрещено или насколько возможно подавлялось.

Репрессии со стороны большевиков начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. Комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917—1923 гг.) против социальных групп, провозглашенных классовыми врагами и обвиняемых в контрреволюционной деятельности, получил название «красный террор». Самой крупной акцией красного террора был расстрел в Петрограде 512 представителей элиты (бывших сановников, министров, профессоров) в 1918 году (по разным данным количество жертв могло доходить до 1000 человек).

В 1922 году из России был отправлен знаменитый «философский пароход», на котором находились люди настолько знаменитые, что расстреляв их (а такая судьба ждала многих из тех, кто остался), советская власть предстала бы окончательным чудовищем в глазах остального человечества.

При реализации политики борьбы с инакомыслием и контрреволюцией важным моментом являлась окончательная ликвидация какого-либо влияния церкви на политическую и социально-культурную ситуацию в России, избавление от так называемого «реакционного духовенства». Политику времён красного террора в этом направлении проясняет письмо В. И. Ленина, направленное руководящим органам страны в 1923 году: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». По оценкам некоторых историков, с 1918 до конца 1930-х в ходе репрессий в отношении духовенства было расстреляно либо умерло в местах лишения свободы около 42 000 священнослужителей. Схожие данные по статистике расстрелов приводит Свято-Тихоновский Богословский институт, анализируя репрессии в отношении священнослужителей на основе архивных материалов.

После окончания Гражданской войны политические репрессии продолжались, в конце 1920-начале 1950 годов они приобрели массовый характер, впоследствии были названы «сталинскими репрессиями», а пик репрессий, самый кровавый их период, 1937-1938 гг., – «большим террором». Количество непосредственных жертв репрессий (лиц, приговорённых за политические (контрреволюционные) преступления к смертной казни или лишению свободы, выдворенных из страны, выселенных, сосланных, депортированных) исчисляется миллионами.[4]

Убийство С. М. Кирова в 1934 году послужило предлогом для новой волны политических репрессий. В основном репрессии затронули Москву и Ленинград, события в Ленинграде получили название «Кировский поток», основным московским процессом этого времени стало «Кремлёвское дело». Отличие этих репрессий от событий предыдущего периода состояло в том, что центр тяжести репрессий начал всё более смещаться от «классовых врагов», «буржуазной интеллигенции» к самой партии большевиков. В течение нескольких последовавших лет Сталин использовал убийство Кирова как повод для окончательной расправы с бывшими политическими противниками, возглавлявшими различные оппозиционные течения в партии в 1920-е годы или принимавшими в них участие. Все они были уничтожены по обвинениям в террористической деятельности.

В 1936—1938 годах состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими деятелями ВКП(б), которые были в 20-30-е годы связаны с троцкистской или правой оппозицией. За рубежом их назвали «Московскими процессами»:

первый состоялся в 1936 году над 16 членами так называемого «Троцкистско-Зиновьевского Террористического Центра», основными обвиняемыми были Зиновьев и Каменев (все подсудимые были признаны виновными и расстреляны);

второй процесс (дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра») в 1937 году прошёл над 17 менее крупными руководителями, такими, как Радек, Пятаков и Сокольников (13 человек были расстреляны, остальные отправлены в лагеря, где вскоре умерли);

третий процесс состоялся в 1938 году над 21 членом так называемого «Право-троцкистского блока», главными обвиняемыми на нём были Николай Бухарин и Алексей Рыков (все подсудимые были признаны виновными и, кроме троих, расстреляны).

Во время «большого террора» масштабные репрессии охватили армию (особенно пострадал руководящий состав) и органы государственной безопасности.

Важное значение в механизме террора имела официальная пропаганда и доносы. Многие простые люди видели в терроре удар против «зарвавшегося» и коррумпированного начальства и использовали террор в личных целях, в 1937—1938 тысячи простых граждан заваливали НКВД доносами на своих сослуживцев, соседей, начальников, знакомых. Заметим, что в испанской инквизиции донос был официальным документом для обвинения еретика в ереси и свободомыслии, инквизиторы принимали как неопровержимое доказательство вины анонимные сообщения и не преследовали за клевету авторов подписанных доносов. Мы знаем о страшных пытках, применявшихся испанской инквизицией. В России во времена сталинских репрессий арестованных избивали для получения признаний, причем происходило это с 1937 года фактически официально, с санкции ЦК ВКП(б). [20]

Таким образом, несмотря на то, что в XX веке в России не было инквизиции, но по методам, жестокости и области охвата идеологические преследования при большевистском режиме не только могли сравниться с испанской инквизицией, но и превзошли ее. Только понимание того, что не только христианам, но людям вообще, свойственна нетерпимость, способно помочь человечеству не наступить опять на те же самые грабли и избежать появления новой инквизиции…[14] [15]

Заключение и выводы

В данной работе я рассмотрела и сопоставила историю Испанской инквизиции с отдельными периодами отечественной истории. Причем, со стороны истории России, обратила внимание не только на основной аспект изучаемого вопроса – борьбу православной церкви и российского государства с еретиками, но рассмотрела проблему инквизиции более широко – как борьбу с инакомыслием, в этом мне помогло исследование материалов по истории 20-30 годов XX века.

В процессе работы я хотела подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу, заключающуюся в том, что если рассмотреть религиозную политику в Испании и в России в аспекте борьбы с инакомыслием в выбранные мной периоды, то можно найти много общих черт и схожих методов, но определить отдельный институт государственной и церковной власти в России, который бы на протяжении нескольких веков действовал бы, как Испанская инквизиция, нельзя.

Действительно, изучив предпосылки инквизиции, рассмотрев Испанскую инквизицию, как оружие в борьбе государства и католической церкви с мусульманами и иудеями; сделав исторический обзор религиозных и политических тенденций в истории России; изучив материалы отечественной истории, касающиеся борьбы с еретичеством; определив общие методы в борьбе Испанской инквизиции, православной церкви и государства в России с инакомыслием; сопоставив изученные факты; выделив их сходства и различия, я нашла подтверждение моей гипотезы.

Несмотря на то, что в отечественной истории имели место отдельные события, организации для борьбы с инакомыслящими и методы расправы с ними (казни еретиков на Руси, создание специальных инквизиторских государственных органов в петровское время, массовые сталинские репрессии и др.), между которыми мы можем провести параллели с инквизицией в Испании, говорить о существовании в России инквизиции, мы не можем, так как такого мощного аппарата, действовавшего на протяжении нескольких веков, как в Испании, в России не было, а борьба с еретичеством имела неоднородный характер. В значительной степени это связано с тем, что в отличие от Испании, «страны Трех Религий», в России, с момента утверждения христианства, не было таких серьезных врагов православия, как мусульмане и иудеи у испанского католичества.

В заключение, хочу добавить, что в процессе работы над темой у меня возник вопрос: «Усвоили ли люди уроки инквизиции?». До сих пор мы находим подтверждение обратному. Так радикальное мусульманство, молодая религия, сейчас борется за свое господство с представителями других религий. Ведется ожесточенная война за право ислама господствовать в обществе, и это непременно отражается на общеполитической обстановке во всех странах. Значит, ислам через несколько столетий тоже зажжет костры, преследуя уже христиан и католиков, которые до XIX века бились за установление своей религии в обществе?

Список литературы

- Обзор (“recorrido”). Мадрид, 2007

- Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры. Гешарим, 1997

- Х. Мартинез Мильян Испанская инквизиция. Мадрид, 2007

- http://ru.wikipedia.org/wiki

- Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции. Мадрид, 1817

- http://www.eleven.co.il/article/11792

- http://ah-razum.narod.ru/liter/inkvizic.htm

- http://ec-dejavu.ru/o/Oprichnina.html

- Коваленко В.И. Политическая история России. Москва, 1996

- Опарина Т.А. Дело вологодских еретиков. Новосибирск, 2003

- http://www.edinoslavie.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=586

- Семигин Г.Ю. Российские политико-правовые доктрины. М.: Мысль, 2005

- http://anubis.sokrytoe.com/5112-inkviziciya-pravoslavnaya.html

- Орлов Г.А. История России. Москва, 2012

- Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. Москва, 2009

- Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России. М.: Наука, 1964

- Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. М.: Юрайт, 2001

- Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. М.: Молодая гвардия, 2010

- http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/

- Конквест Р. Большой террор. Сталинские чистки 30-х годов. Аудиокнига. Самиздат, 2009

Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка лайков вк