Проект 2012

Фрагменты античных амфор из школьного

краеведческого музея «Юный археолог»

(описание, датировка и определение происхождения)

Исследовательская работа

Ученика 7 класса «А»

Бабушкина Даниила Ильича

Руководители:

Заслуженный учитель РФ,

Учитель истории Несмелов А.Ю.;

Кандидат педагогических наук,

Педагог-организатор музея

Несмелова М.Л.

Консультант:

Доктор исторических наук, профессор

Масленников А.А.

Москва, 2012

Актуальность исследования:

Коллекция школьного краеведческого музея «Юный археолог» предполагает исследовательскую работу с ее экспонатами. Фрагменты античных амфор, представленные в музее, не датированы и не идентифицированы по месту происхождения, что не позволяет дать этим экспонатам адекватное описание.

Определение происхождения имеющихся в музее фрагментов и их примерная датировка позволит назвать древнегреческие полисы, из которых они попали в Восточный Крым и, следовательно, сделать предположения о торговых связях этого региона с Великой Грецией и другими древнегреческими колониями.

Научная новизна исследования:

Изучаемые фрагменты древнегреческих амфор, хранящиеся в школьном музее, ранее не были определены.

Объект исследования: археологическая коллекция школьного краеведческого музея «Юный археолог».

Предмет исследования: фрагменты древнегреческих амфор.

Гипотеза исследования: определение происхождения и датировка фрагментов античных амфор позволит установить время расцвета и торговые связи древнегреческих поселений Восточного Крыма на примере раскопанных школьной археологической экспедицией памятников.

Цель и задачи учащихся:

Цель: определение происхождения и датировка фрагментов античных амфор и установление торговых связей древнегреческих поселений Восточного Крыма.

Задачи:

-изучить научную и научно-популярную литературу, сайты Интернета по истории античной керамической тары (амфор), отобрать необходимые данные для проведения исследования;

-отобрать среди экспонатов школьного музея фрагменты античных амфор и описать их в соответствии с методикой, принятой в археологической науке;

-с помощью определителя античных амфор выяснить места происхождения (названия древнегреческих полисов) и даты производства амфор, которым принадлежат имеющиеся фрагменты;

-установить торговые связи поселений Восточного Крыма с другими полисами, выяснить, какие товары перевозили в амфорах;

-оформить стенд школьного музея и подготовить электронную презентацию.

Методы исследования:

Теоретические – выдвижение гипотезы; анализ и обобщение научной и научно-популярной литературы, информации сайтов Интернета;

Практические – описание фрагментов античных амфор; сопоставление имеющихся фрагментов с опубликованными в специальной литературе; определение их происхождения и датировки.

Краткое описание работы:

работа представляет собой исследовательский практикоориентированный проект, направленный на описание и изучение экспонатов (фрагментов античных амфор) школьного краеведческого музея.

Основные выводы и результаты:

-определение происхождения и датировка фрагментов античных амфор;

-установление торговых связей древнегреческих поселений Восточного Крыма;

-оформление стенда в школьном музее.

Продукт деятельности:

-стенд экспозиции школьного краеведческого музея «Юный археолог»;

-электронная презентация – виртуальная экскурсия.

Определение

Амфора — античный сосуд яйцеобразной формы с двумя вертикальными ручками, нередко с острым коническим дном. Был распространен у греков и римлян. Чаще всего амфоры делались из глины, однако встречаются и амфоры из бронзы. Служили, в основном, для хранения оливкового масла или вина. Также использовались в качестве урны для захоронения и при голосовании.

Объём амфоры может составлять от 5 до 50 л. Большие высокие амфоры использовались для транспортировки жидкостей. В Риме амфоры объёмом 26,03 литра (древнеримский кубический пед) применялись для измерения жидкостей.

Иногда амфоры являлись пиршественными вазами. Нередко украшались росписями. В художественном отношении наиболее интересны древнегреческие расписные амфоры периода архаики и классики, созданные Эксекием, Амасисом, Андокидом, Дурисом, Полигнотом и другими мастерами. Амфоры изготовлялись и в средние века (в частности, в Киевской Руси 10—12 в.).

Обыкновенно амфоры были глиняными, изготовленными на гончарном станке, реже из стекла или желтого мрамора (оникса), иногда с носком для выливания, иногда с ножкой внизу, а иногда с заостренным дном. Амфоры служили для хранения не только вина, но также оливкового масла, меда и т.д, даже золота. Перебродившее в бочках вино разливалось в амфоры и ставилось до употребления в кладовые; амфоры крепко закупоривались пробками или заливались еще гипсом, глиной, смолой. На самих сосудах или на особых этикетах означались год и сорт вина.

Производство амфор.

Амфоры изготавливали в греческом мире сотнями тысяч ежегодно в каждом центре производства. Естественно, производство их размещали вблизи сырьевой базы, каковой служили выходы глин. Даже при тщательном перемешивании глина все-таки имеет неоднородную консистенцию. Однако амфоры Родоса III - II веков до н.э. изготовлены из великолепной глины, близкой по качеству к сырью для производства современного фаянса. Глину определенным образом обрабатывали: отмучивали и добавляли примеси.

Для массового производства керамики в глину добавляли специальные примеси, так называемые "отощители". Добавление отощителей позволяло добиться равномерного нагрева и остывания заготовок, что повышало прочность керамики. Иногда тарные амфоры орнаментировали: наносили краской цветные полосы иногда по венчику и ручкам, иногда - по корпусу и горлу.

После подготовки глины гончары приступали к изготовлению сосудов. Не все знают, что амфоры имели заостренную ножку и конусовидный или слегка округленный корпус. Смысл этой формы - удобная укладка в трюмы судов, где амфоры располагали "веером", впритык друг к другу. Именно такая форма позволяли оптимально использовать конструкцию "круглых" кораблей. Амфоры грузили в несколько слоев. И постепенное (в течение веков) изменение их контуров в сторону строгой конусовидности свидетельствует о стремлении торговцев и судовладельцев к наиболее плотной загрузке кораблей.

Как показывают современные исследования, амфоры были сборными. Собирали илх из трех-четырех частей, в зависимости от размера амфоры. Основные детали – горло, верхняя и нижняя части корпуса, ну и, разумеется, ручки. На нижней части оставлялся желобок, на верхней - валик, поэтому их было легко достаточно точно стыковать друг с другом. Стыки замазывали глиной, после чего они становились совершенно незаметны с внешней стороны. Но в таком виде амфоры очень плохо держали жидкие продукты. Чтобы улучшить их качества, амфоры сверху покрывали слоем жидкой глины, а с внутренней обязательно смолили, чаше всего смолой пинки, итальянской сосны. Как правило, для изготовления амфор использовали гончарные круги с ручным приводом. Собственно описаний гончарного производства эллины нам не оставили - это было для них столь обыденно, что не стоило описаний.

Амфоры обжигали в специальных горнах-печах, состоящих из двух частей: топки и обжигательной камеры с полукруглым сводом. Их разделяла перегородка с отверстиями, называемыми продухами. Иногда использовали меха для подачи воздуха. Помимо всего прочего, греки знали как окислительный обжиг, который придавал керамике ярко-красный цвет, так и восстановительный, в результате которого глиняные изделия обретали серые тона. Центры производства амфор однозначно и определяют, когда удается найти остатки именно керамических печей для обжига.

Для VIII века н.э. можно говорить о существовании широкого амфорного производства в Крыму, недалеко от Судака, и разумеется, в Херсонесе. Известны амфоры трех разновидностей. Это, в первую очередь, амфоры для хранения — огромные сосуды объемом до ста литров, близкие по назначению к пифосам. (Пифосы — большие сосуды, в которых бродило вино; затем его переливали в амфоры. В пифосе - а не в бочке, как принято считать - жил и философ Диоген). Такие амфоры как правло, не перевозили в кораблях, а просто закапывали в землю и заполняли чаше всего зерном. Существовали также столовые амфоры, которые, по сути представляли собой двуручные кувшины. Основную же массу составляли транспортные амфоры объемом от 40 до 200 литров.

|

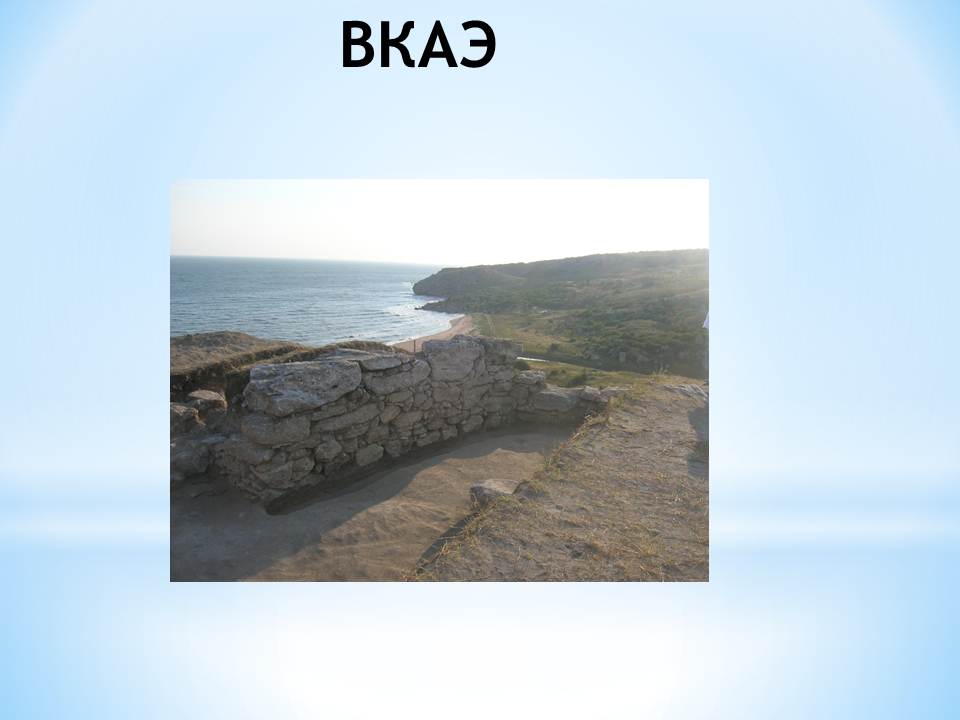

Рис. 1. Клейма Фасоса и Книда |

Таблица 1. Клейма Фасоса

|

№ |

Имя |

Эмблема |

№ по описи |

Группа |

Примечания |

|

1-2 |

Α?ν?ας |

трезубец |

XVI. 84-36 |

5б |

ср. ККК ЕГ. 804 |

|

3 |

?Ηρ?δοτος |

полумесяц |

XVI. 82-б.н. |

5б |

новая эмблема |

|

4 |

Θ?σπων |

петух |

XVI. 83-85 |

5б |

ср. ККК ЕГ. 91 |

|

5 |

? |

козел |

XVI. 82-134 |

? |

|

|

6 |

? |

птица |

XVIII. 84-190 |

? |

|

|

7 |

ΝΗΙ |

– |

XVI. 84-126 |

? |

ср. ККК ЕГ. 134 |

с.88

Недавно появилась более дробная классификация клейм данной подгруппы, разработанная М. Дебидуром. В соответствии с ней клеймо Геродота, содержащее новую для этого керамарха эмблему — полумесяц, датируется последней третью IV в., а оттиски Энея и Теспона — рубежом IV–III вв. до н.э.6

Предположительно, с учетом характерных признаков глины в состав фасосской группы включено и круглое по форме монограммное клеймо (см. табл. 1. № 7), аналогичное оттиску, обнаруженному на Елизаветовском городище в 1927 г.

Клеймо Книда (см. рис. 1). Правая часть клейма (XVI. 82-137) повреждена, что при отсутствии аналогий не позволяет дать полное восстановление надписи в нем. Однако не вызывает сомнения тот факт, что этникон в состав легенды не был включен. Показателями для отнесения данного оттиска к продукции Книда послужил состав глины и характерная форма ручки амфоры.

Клейма Гераклеи Понтийской (см. рис. 2) составляют вторую по численности группу, насчитывающую 35 экземпляров. Большая часть оттисков дошла до нас во фрагментарном состоянии, зачастую в них уверенно читается всего несколько букв. Естественно, это не могло не затруднить восстановление легенд в поврежденных клеймах. Однако определенную помощь оказало наличие многочисленных аналогий среди оттисков, обнаруженных на других участках городища. В результате полностью восстановлены и прочитаны надписи у половины оттисков, еще около трети клейм относительно надежно определены типологически.

С учетом существующей классификации гераклейских клейм наши оттиски распределяются следующим образом по семи предложенным И. Б. Брашинским и В. А. Василенко типам7.

К 1-й типологической группе относится одно двухстрочное клеймо, содержащее имя Эвридама. Также одним оттиском, легенда которого состоит из двух сильно сокращенных имен (см. табл. 2. № 14), представлена 2-я ранняя группа. Одиннадцать экземпляров включено в состав 2-й поздней типологической группы, объединяющей оттиски, которые содержат два имени в полной или слабо сокращенной форме. Однако полностью сохранилась легенда лишь в одном

с.89

|

Рис. 2. Клейма Гераклеи |

с.90

клейме, давшем ранее неизвестное сочетание имен Аполлония и Филина. Надписи в остальных оттисках сильно повреждены. Не исключено, что некоторые из них относятся к следующей (3-й поздней) типологической группе, отличительным признаком которой является присутствие перед одним из имен эпонимного предлога. Однако бесспорно к данной группе относятся только два наших клейма, идентичные ранее обнаруженным на городище оттискам (табл. 2. № 23, 25).

К 4-й типологической группе, включающей клейма с одним (видимо, фабрикантским) именем, принадлежит пять оттисков. Среди них находится двухстрочное клеймо фабриканта Менона, выполненное ранее неизвестным штампом. Новый штамп фиксирует и однострочное клеймо с началом имени Фили(на?).

Четырьмя оттисками представлена 5-я поздняя группа, содержащая сильно сокращенные имена. Надписи выполнены крупным шрифтом. К 6-й типологической группе, объединяющей фигурные клейма, принадлежат пять наших оттисков, выполненных в форме сердцевидного листа. Легенды в них различны. В двух клеймах, оттиснутых одним

Таблица 2. Клейма Гераклеи Понтийской

|

№ |

Имя |

№ по описи |

Тип |

Примечания |

|

А. Клейма, содержащие одно имя |

||||

|

1–2 |

Διοκλ?ς |

XVI. 82-146 |

6 |

клеймо треугольное |

|

3 |

Ε?ρ?δαμος |

XVIII. 84-176 |

1 |

ср. ККК ЕГ. 195 |

|

4 |

?πικρ?της |

XVI. 84-105 |

4 |

ср. ККК ЕГ. 179–181 |

|

5 |

?τυμος |

XVIII. 84-174 |

4 |

ср. ККК ЕГ. 184–194 |

|

6 |

?ρακ[λ?δας] |

XVI. 83-23 |

4 |

ср. ККК ЕГ. 210 |

|

7 |

Μ?νων |

XVI. 82-208 |

4 |

новый двухстрочный |

|

8 |

Φυλι.... |

XVIII. 84-175 |

4 |

новый двухстрочный |

|

Б. Клейма, содержащие два имени |

||||

|

9 |

?πολλ?νιος |

XVI. 83-42 |

2-поздний |

эмблема — гроздь, |

с.91

|

№ |

Имя |

№ по описи |

Тип |

Примечания |

|

10 |

Διον?σιος |

XVIII. 84-163 |

6 |

клеймо в форме |

|

11 |

Ε?αρχος |

XVI. 84-51 |

2-поздний |

ср. ККК ЕГ. 283 |

|

12 |

Ε?πα[μων?] |

XVIII. 84-83 |

« |

|

|

13 |

Κερκ?νος |

XVI. 84-23 |

« |

ретроградное, |

|

14 |

Πα?[σων?] |

XVI. 83-9 |

2-ранний |

ретроградное |

|

15 |

Πα....... |

XVI. 84-108 |

2-поздний |

|

|

16 |

Σ?λ[ανος?] |

XVIII. 84-99 |

« |

|

|

17 |

Στα[σ?χορος?] |

XVI. 84-125 |

« |

|

|

18 |

........ |

XVI. 83-43 |

« |

ср. ККК ЕГ. 261, 269, 313 |

|

19 |

.......... |

XVI. 83-3 |

« |

ср. ККК ЕГ. 284, 329 |

|

20–21 |

........ |

XVI. 83-1 |

« |

эмблема — канфар, |

|

В. Клейма с именами магистратов, с эпонимными предлогами впереди |

||||

|

22 |

э. Β?κχος |

XVI. 83-29 |

3-поздний |

ср. ККК ЕГ. 359 |

|

23 |

ф. ?ττης |

XVI. 83-37 |

6 |

клеймо в форме грозди, |

|

24 |

ф. ?ρ?στων |

XVI. 82-112 |

3-поздний |

эмблема — гроздь, |

|

Г. Клейма, содержащие одно имя в сильно сокращенной форме |

||||

|

25 |

?ρ? |

XVIII. 84-165 |

5-поздний |

ср. ККК ЕГ. 485 |

|

26 |

Μενη |

XVI. 83-49 |

« |

ср. ККК ЕГ. 219 |

с.92

|

№ |

Имя |

№ по описи |

Тип |

Примечания |

|

27 |

Νι |

XVI. 83-4, 83-84 |

« |

два разных штампа, |

|

Д. Невосстанавливаемые клейма |

||||

|

29 |

? |

XVIII. 84-149 |

6 |

клеймо, по форме идентичное № 24 |

|

30–35 |

? |

XVI. 82-133 |

|

|

штампом, стоит имя Диокла. В третьем клейме вокруг грозди ясно читаются имена Дионисия и Скифа. Этот экземпляр позволяет дополнить надпись в аналогичном поврежденном клейме, опубликованном И. Б. Брашинским (ККК ЕГ. 279). В двух последних оттисках данной группы легенда расположена вокруг эмблемы — виноградной грозди. Надпись в одном клейме утрачена полностью (см. табл. 2. № 29), второе, несомненно, принадлежит хорошо известному на Елизаветовском городище магистрату Каракюду.

Отмеченные типологические группы гераклейских клейм в настоящее время объединяются по трем хронологическим периодам8. С первым из них (периодом A), охватывающим первую — начало второй четверти IV в. до н. э, связаны только 4 наших клейма (оттиск 1-й, клеймо 2-й ранней и два оттиска с именем Диокла 6-й типологических групп). Ко второму хронологическому периоду (периоду B), включающему вторую, третью и начало последней четверти IV в., относится 16 наших клейм (все оттиски 2-й и 3-й поздних групп и оставшиеся 3 клейма 6-й группы). Наконец, с.93 к третьему периоду (периоду C), датируемому концом IV — первой четвертью III в. до н. э., принадлежит 9 клейм (4-й и 5-й поздней групп). Есть основания полагать, что клейма 4-й группы вряд ли заходят далеко в третье столетие.

Таким образом, удалось хронологически определить 29 из 35 имеющихся в наличии гераклейских клейм.

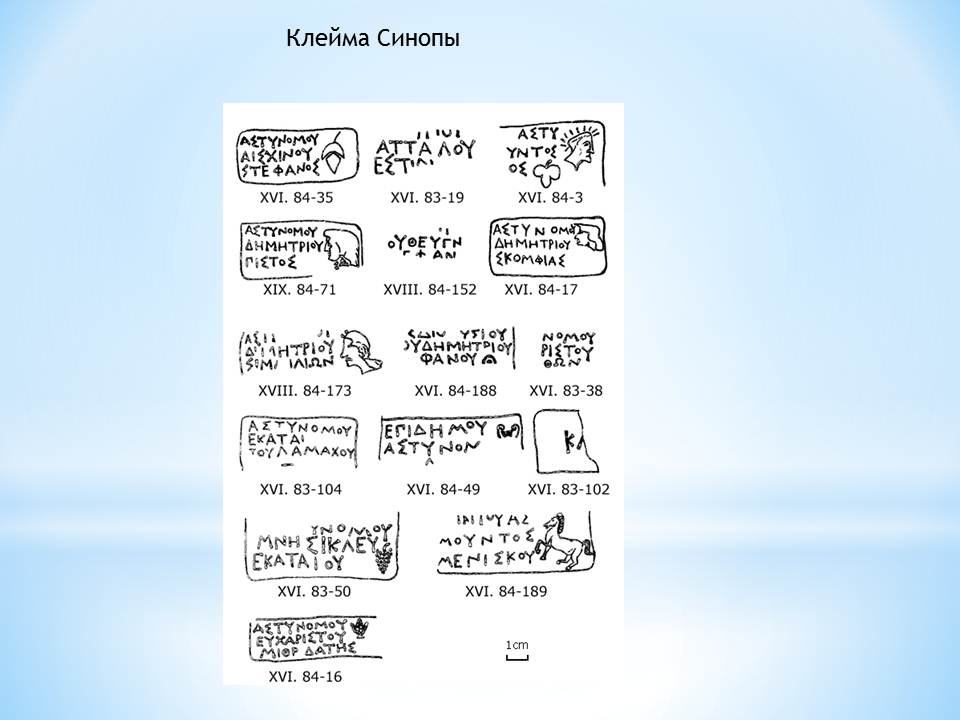

Клейма Синопы (см. рис. 3) представлены 40 экземплярами, два из которых относятся к категории безмагистратских клейм, остальные — к астиномным. Среди последних удалось прочитать и восстановить имена магистратов в 29 экземплярах.

Кроме того, еще 5 клейм относительно точно определяются типологически. Надписи в оттисках выполнены по следующим шести вариантам, выделенным с учетом состава и расположения основных элементов легенды:

а. имя астинома, название магистратуры, имя фабриканта;

б. имя фабриканта, название магистратуры, имя астинома;

в. название магистратуры, имя астинома, имя фабриканта;

г. название магистратуры, имя астинома с отчеством, имя фабриканта;

д. имя фабриканта;

е. название магистратуры, имя астинома с отчеством.

Таким образом, анализируемая коллекция синопских клейм разнообразна в типологическом отношении. Показательно, однако, что каждая из представленных разновидностей содержит далеко не равное количество оттисков (см. табл. 3).

До сих пор основополагающей при хронологическом определении клейм Синопы остается классификация, разработанная более полувека тому назад Б. Н. Граковым9. Хотя абсолютная хронология шести выделенных им групп подвергалась неоднократному пересмотру и значительным изменениям10, сами эти группы и их последовательность сохраняют свое значение и поныне.

С учетом этой хронологической системы на территории «эмпория» удалось зафиксировать клейма астиномов только III–IV хронологических групп. Наиболее ранними из них оказались пять оттисков

с.94

|

Рис. 3. Клейма Синопы |

с.95

варианта «а». Три из них принадлежат хорошо известным астиномам середины — второй половины III группы: Борию, Микрию и Посейдону. Видимо, близок к этим клеймам по времени четвертый фрагментированный оттиск, в котором читается имя фабриканта Притания, обычного в клеймах астиномов III группы и отсутствующего в оттисках следующей11. Определенные трудности вызывает хронологическое определение последнего фрагментированного клейма варианта «а», принадлежащего астиному Эпидему. В свое время Б. Н. Граков отнес данного астинома ко II хронологической группе12. Однако отсутствие сокращений в написании названия магистратуры, нехарактерный для астиномов II группы набор фабрикантских имен в клеймах Эпидема заставляет нас перевести его в следующую хронологическую группу. Кроме отмеченных выше, к самому концу III группы относятся оттиски астинома Мнесикла. Два его клейма, выполненные уже по варианту «в», представлены среди наших находок.

С учетом классификационной схемы Б. Н. Гракова к III группе необходимо было бы отнести и 4 разновариантных клейма астинома Эвхариста13. Однако, как мы полагаем, имеются веские основания для переноса данного астинома в следующую хронологическую группу. Вряд ли случаен тот факт, что надпись в одном из наших оттисков выполнена по варианту «б», характерному почти исключительно для клейма IV группы. Показательно то, что амфора с этим клеймом вышла из мастерской Протоса, фабриканта неизвестного в оттисках III, но обычного в клеймах именно IV группы.

Кроме астинома Эвхариста, еще у восьми синопских магистратов нашей коллекции наблюдается параллельное использование в надписях вариантов «б» и «в»14. Семь из них: астиномы Эсхин, Антимах, Артемидор, Аттал, Деметрий, Каллисфен15, Кратистарх — уверенно отнесены Б. Н. Граковым к IV хронологической группе. С другой стороны, астином Дионисий, сын Деметрия, определен им в V группу, правда с оговоркой, что там он является одним из самых ранних16. с.96 Между тем, среди штампов этого астинома лишь в одном, применявшемся в мастерской фабриканта Стефана, надпись выполнена по варианту «г». Во всех остальных случаях использован вариант «б». Именно это, а также присутствие в клеймах Дионисия, сына Деметрия, фабрикантов IV группы, заставляет нас включить данного астинома в состав последней.

Кроме того, к IV группе относится и магистрат Деметрий, сын Теогнета, фрагментированное клеймо которого с надписью, выполненной по варианту «г», известно на «эмпории». Не исключено, что амфора с этим клеймом вышла из той же мастерской Стефана, что и амфора с клеймом Дионисия, сына Деметрия.

Особый интерес представляет клеймо варианта «е» астинома Гекатея, сына Ламаха. Б. Н. Граков относил его к неопределенным астиномам V–VI групп. На аналогичных оттисках, обнаруженных нами в фондах Херсонесского музея (№ 246/36481-145, 246/36481-253, 209/36481-459), четко видна эмблема — тирс. Несомненно, что Гекатей, сын Ламаха, тот же астином, что и Гекатей без отчества с эмблемой тирс. При этом астиноме имя фабриканта клеймилось на второй ручке. Нашему клейму соответствует фабрикантское клеймо № 39. Интересно, что ранее на городище было обнаружено горло синопской амфоры с клеймами Гекатея без отчества и фабриканта Ктесона17.

Таким образом, основную массу клейм синопских астиномов дали магистраты IV группы. При этом есть основания полагать, что здесь присутствуют главным образом астиномы ее начала и середины. Именно при них происходит переход в синопском керамическом клеймении от оттисков варианта «а», в которых имя астинома предшествует названию магистратуры, к варианту «в», в котором название магистратуры занимает первую строку легенды. Характерным моментом этого относительно кратковременного периода было широкое использование в надписях варианта «б», занимающего промежуточное положение: при нем название магистратуры уже предшествует имени астинома, однако в первой строке надписи стоит имя фабриканта. В клеймах астиномов конца IV группы уже не только безраздельно господствует вариант «в» легенды, но имя магистрата все чаще сопровождается отчеством (вариант «г»).

с.97

Таблица 3. Клейма Синопы

|

№ |

Астиномы |

Фабриканты |

Эмблемы |

№ по описи |

Варианты |

Группа |

Примечания |

|||||

|

а |

б |

в |

г |

д |

е |

|||||||

|

1-4 |

Α?σχιν?ς |

?Ηρακλε?δης |

? |

XIX. 84-72 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

ср. ККК ЕГ. 558 |

|

5 |

?ντ?μαχος |

Δ?ας |

рог |

XVI. 82-107 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

6-7 |

?ρτεμ?δωρος |

Καλλισθ?νης |

? |

XVI. 83-117 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

8 |

?τταλος |

?στια?ος |

? |

XVI. 83-19 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

|

|

9 |

Β?ρυς |

?το?ς |

голова, |

XVI. 84-3 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

ср. ККК ЕГ. 577 |

|

10-15 |

Δημ?τριος |

Θ?ς |

? |

XVI. 84-137 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

|

|

16 |

Δημ?τριος ? |

Στ?φανος |

кратер |

XVIII. 84-152 |

|

|

|

+ |

|

|

IV |

|

|

17 |

Διον?σιος ? |

Στ?φανος |

гроздь |

XVI. 84-188 |

|

|

|

+ |

|

|

IV |

|

|

18 |

?κατα?ος ? |

№ 39 |

тирс |

XVI. 83-104 |

|

|

|

|

|

+ |

IV |

|

|

19 |

?π?δημος |

? |

канфар |

XVI. 84-49 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

|

с.98

|

№ |

Астиномы |

Фабриканты |

Эмблемы |

№ по описи |

Варианты |

Группа |

Примечания |

|||||

|

а |

б |

в |

г |

д |

е |

|||||||

|

20-23 |

Ε?χ?ριστος |

?γ?θων |

? |

XVI. 83-38 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

|

|

24 |

Καλλισθ?νης |

Φιλοκρ?της |

? |

XVI. 82-181 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

25 |

Κρατ?σταρχος |

? |

голова |

XVI. 83-105 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

26 |

Μικρ?ας |

Μεν?σκος |

конь |

XVI. 84-189 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

|

|

27-28 |

Μνησικλ?ς |

?κατα?ος |

венок |

XVI. 83-50 |

|

|

+ |

|

|

|

III |

|

|

29 |

Ποσειδ?νιος |

Φιλοκρ?της |

канфар |

XVIII. 84-132 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

ср. ККК ЕГ. 665 |

|

30 |

? |

Πρ?τανις |

канфар |

XVI. 82-143 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

|

|

31 |

? |

? |

канфар |

XVI. 83-92 |

|

+ |

|

|

|

|

IV (?) |

|

|

32 |

? |

? |

кадуцей |

XVI. 83-76 |

|

|

+ |

|

|

|

IV (?) |

|

|

33 |

? |

? |

? |

XVI. 83-101 |

|

|

|

+ |

|

|

IV (?) |

|

|

34 |

? |

? |

рог |

XVI. 82-33 |

|

|

|

|

|

|

IV (?) |

|

|

35-38 |

? |

? |

? |

XVI. 83-13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

39 |

– |

Κλ..... |

? |

XVI. 83-102 |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

40 |

– |

? |

? |

XVI. 83-51 |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

с.99

Показательно, что в наших клеймах отчества у астиномов ставятся относительно редко. Следовательно, жизнь «эмпория» закончилась раньше, чем наступил конец IV хронологической группы.

Поэтому крайне важной задачей является выяснение абсолютных дат анализируемых синопских оттисков. Между тем, абсолютная хронология керамических клейм этого центра, и в первую очередь оттисков III и особенно IV астиномных групп, не может еще считаться окончательно установленной. Правда, в настоящее время никто из исследователей не сомневается в том, что эти группы полностью укладываются в пределах III в. до н. э. Весьма вероятным выглядит предположение Д. Б. Шелова о том, что клейма IV группы могут относиться еще к первой половине этого столетия18. По мнению И. Б. Брашинского, материалы Елизаветовского городища позволяют принять датировку Д. Б. Шелова без каких-либо оговорок19. А так как известно немногим более двадцати астиномов IV группы, ее начало можно предварительно определить серединой 70-х гг. III в. до н. э., а время бытования астиномов III хронологической группы датировать первой четвертью этого столетия. Эти опорные даты, хотя они и являются предварительными, позволяют датировать основную массу синопских клейм нашей коллекции концом 90-х — концом 60-х гг. III в. до н. э.

Клейма Херсонеса (см. рис. 4). Восстановлены и прочитаны легенды всех 14 обнаруженных на территории «эмпория» клейм этого центра. Одно из них монограммное, остальные содержат имена восьми астиномов, пять из которых представлены одним, один — двумя, а два — тремя оттисками (см. табл. 4).

Два плохо сохранившихся и выполненных разными штампами оттиска принадлежат астиному Аполлатею. Ретроградная надпись в первом клейме восстановлена по аналогичному экземпляру, обнаруженному ранее на городище. Окончание надписи во втором клейме восстановлено по лучше сохранившемуся экземпляру, выполненному тем же штампом и обнаруженному при исследовании поселения «Чайка» в Северо-Западном Крыму20.

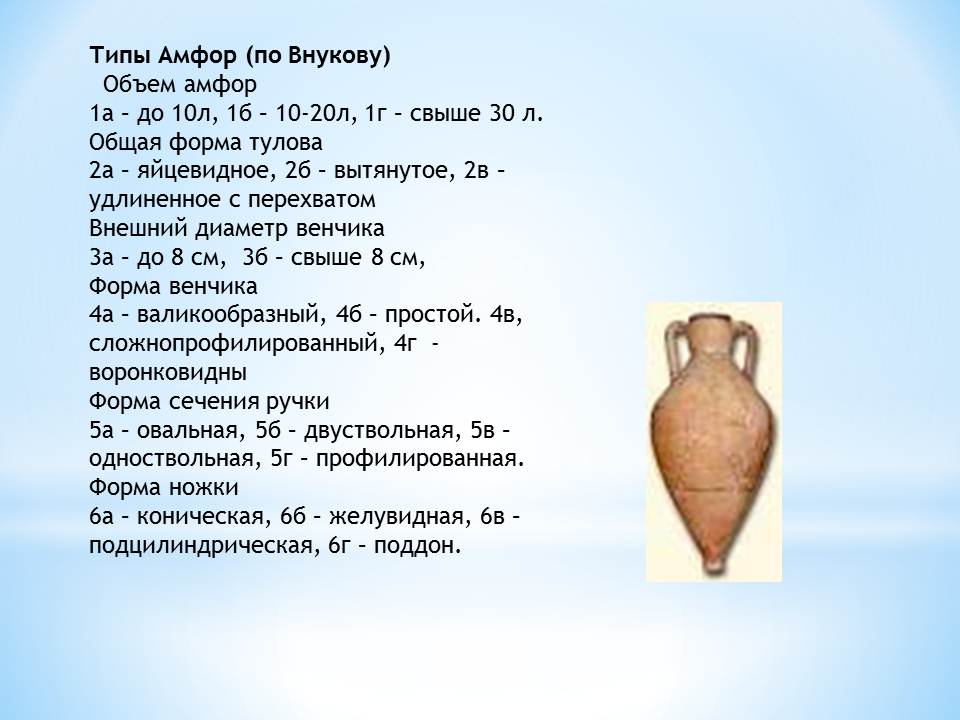

Типы Амфор (по Внукову)

- Объем амфор

1а – до 10л, 1б – 10-20л, 1г – свыше 30 л.

- Общая форма тулова

2а – яйцевидное, 2б – вытянутое, 2в – удлиненное с перехватом

- Внешний диаметр венчика

3а – до 8 см, 3б – свыше 8 см,

- Форма венчика

4а – валикообразный, 4б – простой. 4в, сложнопрофилированный, 4г - воронковидны

- Форма сечения ручки

5а – овальная, 5б – двуствольная, 5в – одноствольная, 5г – профилированная.

- Форма ножки

6а – коническая, 6б – желувидная, 6в – подцилиндрическая, 6г – поддон.

Таблица центров производства по Абрамову.

|

Центр производства |

Характеристика |

|

Клазомены |

Выделяются семь типов амфор второй половины 7 - первого десятилетия 5 вв. до н.э. Зафиксирована тенденция упрощения орнаментации и уменьшения стандарта на протяжении всего периода. Выделены клазоменские амфоры последней четверти 6 в. До н.э. Хронологическими признаками при определении ножек амфор являются метрические параметры. Амфоры различных объемов совместно существуют с первой половины 6 в. До н.э.

|

|

Хиос |

Амфоры данного центра производства являются основой для синхронизации всех комплексов 7-5 вв. до н.э. Это объясняется их широким распространением и уникальной эволюцией. Значительное количество эволюционных морфологических признаков позволяет уточнить их хронологию по этапам (15-20 лет) с середины 6 до конца 5 вв. до н.э. Амфоры Хиоса второй-третьей четверти 6 в. До н.э. имели стандарт ок. 30 л. В последней четверти 6 в. До н.э. существовали как амфоры с объемом 30 л (вариант В-1А), так и 25 л (вариант В-2А). В первых двух десятилетиях 5 в. До н.э. появился 20- литровый стандарт, который последующие четыре века был определяющим для Хиоса. Начиная со второй четверти 5 в. До н.э. существовали только 20 и 10- литровые контейнеры, причем полный стандарт абсолютно преобладал. В третьей четверти 5 в. До н.э. были известны только амфоры 20-литрового стандарта, а 10- литровые полуамфоры появились в последней трети 5 в. До н.э. Для этого периода соотношение полуамфор и амфор сдвигается в сторону первых |

|

Милет |

Эволюция амфор этого центра прослежена со второй четверти 6 до начало 5 вв. до н.э. Их основными признаками являются узкий, вытянутый по вертикали венчик, несколько уступов на горле и ножка в виде сложнопрофилированного кольцевого поддона. Венчик с третьей четверти 6 в. До н.э. становится валикообразным, уступы на горле сменяются валиком, разделяющим горло и верхнюю часть корпуса. Последний признак наблюдается и на расписной милетской керамике.

|

|

Самос |

Общая схема эволюции амфор этого центра предложена П.Дюпоном (1998). Она существенно уточнилась после находки двух амфор в Патрее и Пантикапее. Определяющими признаками этих амфор являются относительно короткое горло, которое отделяется уступом от верхней части корпуса. Подобное развитие напоминает эволюцию верхней части хиосских пухлогорлых амфор. Второй определяющий признак самосской керамической тары – ножка в виде относительно высокого кольцевого поддона, расширяющегося книзу, с ребром на месте максимального диаметра, округлой подошвой и глубокой трапециевидной выемкой. Впоследствии ножка получила вид цилиндрического или суживающегося книзу налепа. Этой эволюции аналогична эволюция ножек более поздних хиосских амфор.

|

|

Эолийские амфоры с усеченноконусовидным дном |

разделены на пять типов. Они известны с рубежа 7-6 вв. до н.э. и составляют более трети от общего количества керамической тары, поступавшей в Северное Причерноморье во второй половине 6-начале 5 вв. до н.э. Общая тенденция их эволюции – постепенная смена расширяющегося книзу горла на прямое, а также уменьшение стандарта. По объему импорта можно предполагать в качестве центра их производства Митилену.

|

|

Сероглиняные амфоры Лесбоса |

представлены десятью сменяющимися типами от середины 7 до 4 вв. до н.э. Их производство на Лесбосе несомненно. Тенденция развития - изменение формы горла от расширяющейся книзу к цилиндрической, затем к раздутой, а впоследствии – к прямой. В процессе эволюции фиксируются снижение стандарта и сужение диаметра ножки. |

|

Аттика (Халкида, о. Эвбея) |

в комплексах Северного Причерноморья представлена двумя типами амфор от второй половины 6 до второй четверти 5 в. До н.э. Ранее эти сосуды в комплексах Северного Причерноморья не выделялась.

|

|

Коринф |

Амфоры этого центра известны с последней трети 8 до 3 в. До н.э. В настоящее время их можно разделить на 11 типов. В комплексах Северного Причерноморья присутствуют в единичных экземплярах. |

|

Беотия |

Известно два фрагментированных экземпляра из патрейского подводного комплекса 5 раннего этапа второй четверти 5 в. До н.э. |

|

Фасос |

В настоящее время имеется материал для построения непрерывной эволюции фасосской керамической тары от последней четверти 6 до середины 3 в. До н.э. Выделено 14 типов. Основная тенденция развития – снижение стандарта и увеличение доли «полуамфор».

|

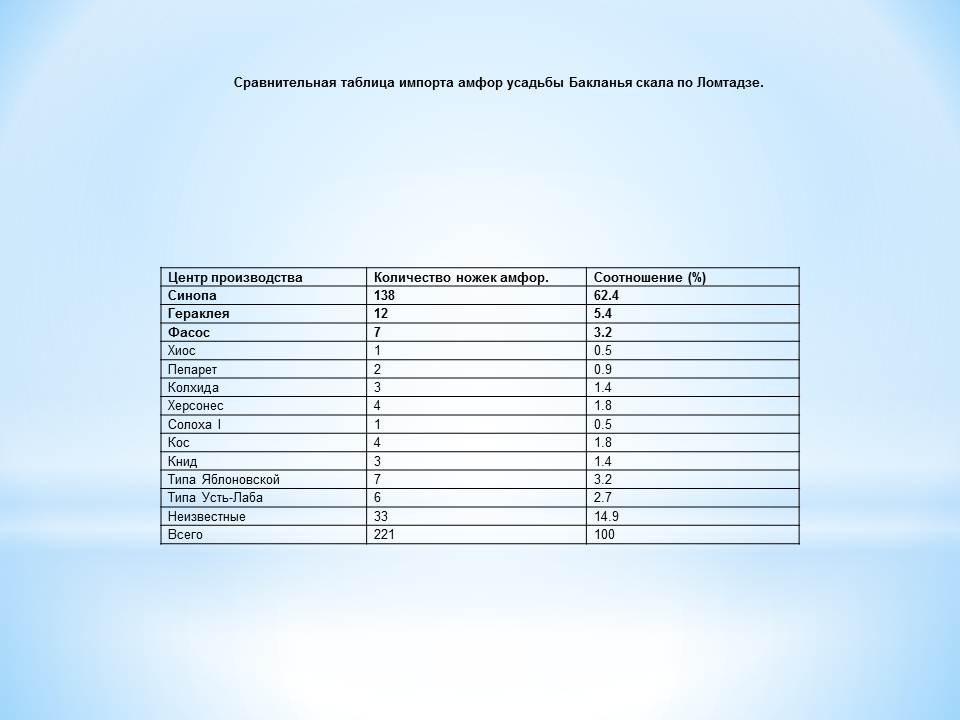

Сравнительная таблица импорта амфор усадьбы Бакланья скала по Ломтадзе.

|

Центр производства |

Количество ножек амфор. |

Соотношение (%) |

|

Синопа |

138 |

62.4 |

|

Гераклея |

12 |

5.4 |

|

Фасос |

7 |

3.2 |

|

Хиос |

1 |

0.5 |

|

Пепарет |

2 |

0.9 |

|

Колхида |

3 |

1.4 |

|

Херсонес |

4 |

1.8 |

|

Солоха I |

1 |

0.5 |

|

Кос |

4 |

1.8 |

|

Книд |

3 |

1.4 |

|

Типа Яблоновской |

7 |

3.2 |

|

Типа Усть-Лаба |

6 |

2.7 |

|

Неизвестные |

33 |

14.9 |

|

Всего |

221 |

100 |

Таблица 5. Клейма Елизаветовского городища (в процентах)

|

Центр производства |

До 1978 г. |

«Эмпорий» |

|

Фасос |

17,42 |

6,42 |

|

Гераклея |

49,84 |

32,12 |

|

Синопа |

19,32 |

36,70 |

|

Херсонес |

5,53 |

12,84 |

|

Родос |

0,80 |

– |

|

Кос |

0,20 |

– |

|

Книд |

0,20 |

0,92 |

|

Икос |

0,20 |

– |

|

Амастрий |

0,10 |

– |

|

|

|

|

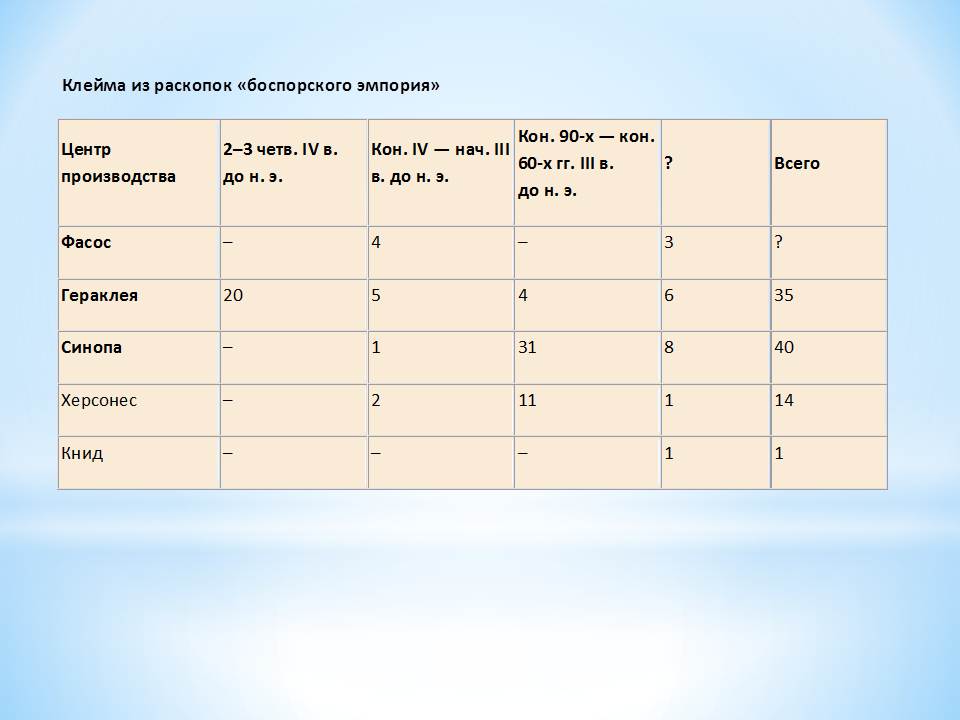

Таблица 6. Клейма из раскопок «боспорского эмпория»

|

Центр производства |

2–3 четв. IV в. |

Кон. IV — нач. III в. до н. э. |

Кон. 90-х — кон. 60-х гг. III в. |

? |

Всего |

|

Фасос |

– |

4 |

– |

3 |

? |

|

Гераклея |

20 |

5 |

4 |

6 |

35 |

|

Синопа |

– |

1 |

31 |

8 |

40 |

|

Херсонес |

– |

2 |

11 |

1 |

14 |

|

Книд |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

? |

– |

– |

– |

12 |

12 |

|

Итого |

20 |

12 |

46 |

31 |

109 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Исследование

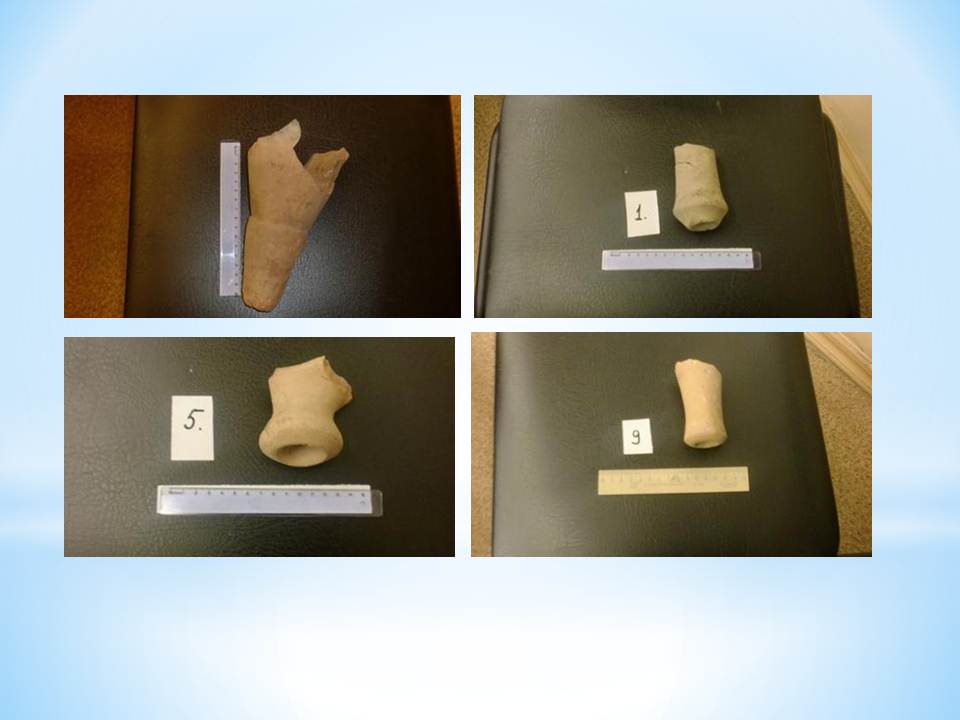

Мы поработали с 23 амфорами и провели классификацию, согласно с материалами, представлеными выше. В результате получилось, то большую часть мы получали из Херсонеса.

Таблица 7

|

Центр поизводства |

Количество |

|

Херсонес |

14 |

|

Синопа |

7 |

|

Фасос |

2 |

Результаты проделанной работы:

- Мы потготовили систему классификации амфор и нашли списки остиномов.

- Мы выяснили из каких центров производства больше всего поставлялись амфоры северного причерноморья.

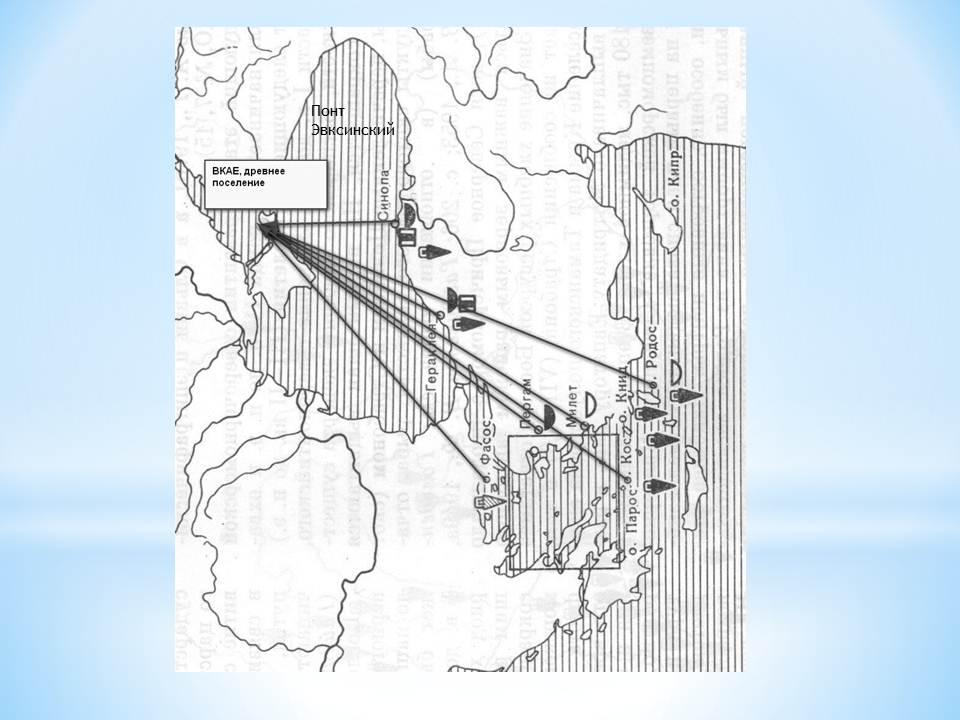

- Мы составили карту поставки амфор по территории Северного Причерноморья (см. в Приложениях).

Задачи:

- Проанализировать амфоры поселения на месте ВКАЭ

Список Литературы

http://www.sno.pro1.ru/lib/agsp/original/68.html

http://www.mpac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=12

http://ama-sgu.narod.ru/ama10/ama1011.html

http://krotov.info/spravki/help/strany/bospor.html

И. Б. Брашинский «Методы исследования античной торговли»

Приложение

Наши находки

(Здесь я хотел бы показать стенд, который сделаю)

Таблицы и карт

Таблица 1.

Экспорт амфор в III – I века до н.э.

Таблица 2

Сравнительная таблица импорта амфор усадьбы Бакланья скала по Ломтадзе.

|

Центр производства |

Количество ножек амфор. |

Соотношение (%) |

|

Синопа |

138 |

62.4 |

|

Гераклея |

12 |

5.4 |

|

Фасос |

7 |

3.2 |

|

Хиос |

1 |

0.5 |

|

Пепарет |

2 |

0.9 |

|

Колхида |

3 |

1.4 |

|

Херсонес |

4 |

1.8 |

|

Солоха I |

1 |

0.5 |

|

Кос |

4 |

1.8 |

|

Книд |

3 |

1.4 |

|

Типа Яблоновской |

7 |

3.2 |

|

Типа Усть-Лаба |

6 |

2.7 |

|

Неизвестные |

33 |

14.9 |

|

Всего |

221 |

100 |

На основе вышеизложенных материалов я составил карту торговли поселения на месте ВКАЭ с крупными центрами производства.

|

Рис. 1. Клейма Фасоса и Книда |

Таблица 1. Клейма Фасоса

|

№ |

Имя |

Эмблема |

№ по описи |

Группа |

Примечания |

|

1-2 |

Α?ν?ας |

трезубец |

XVI. 84-36 |

5б |

ср. ККК ЕГ. 804 |

|

3 |

?Ηρ?δοτος |

полумесяц |

XVI. 82-б.н. |

5б |

новая эмблема |

|

4 |

Θ?σπων |

петух |

XVI. 83-85 |

5б |

ср. ККК ЕГ. 91 |

|

5 |

? |

козел |

XVI. 82-134 |

? |

|

|

6 |

? |

птица |

XVIII. 84-190 |

? |

|

|

7 |

ΝΗΙ |

– |

XVI. 84-126 |

? |

ср. ККК ЕГ. 134 |

|

Рис. 1. Клейма Фасоса и Книда |

Таблица 1. Клейма Фасоса

|

№ |

Имя |

Эмблема |

№ по описи |

Группа |

Примечания |

|

1-2 |

Α?ν?ας |

трезубец |

XVI. 84-36 |

5б |

ср. ККК ЕГ. 804 |

|

3 |

?Ηρ?δοτος |

полумесяц |

XVI. 82-б.н. |

5б |

новая эмблема |

|

4 |

Θ?σπων |

петух |

XVI. 83-85 |

5б |

ср. ККК ЕГ. 91 |

|

5 |

? |

козел |

XVI. 82-134 |

? |

|

|

6 |

? |

птица |

XVIII. 84-190 |

? |

|

|

7 |

ΝΗΙ |

– |

XVI. 84-126 |

? |

ср. ККК ЕГ. 134 |

Таблица 2. Клейма Гераклеи Понтийской

|

№ |

Имя |

№ по описи |

Тип |

Примечания |

|

А. Клейма, содержащие одно имя |

||||

|

1–2 |

Διοκλ?ς |

XVI. 82-146 |

6 |

клеймо треугольное |

|

3 |

Ε?ρ?δαμος |

XVIII. 84-176 |

1 |

ср. ККК ЕГ. 195 |

|

4 |

?πικρ?της |

XVI. 84-105 |

4 |

ср. ККК ЕГ. 179–181 |

|

5 |

?τυμος |

XVIII. 84-174 |

4 |

ср. ККК ЕГ. 184–194 |

|

6 |

?ρακ[λ?δας] |

XVI. 83-23 |

4 |

ср. ККК ЕГ. 210 |

|

7 |

Μ?νων |

XVI. 82-208 |

4 |

новый двухстрочный |

|

8 |

Φυλι.... |

XVIII. 84-175 |

4 |

новый двухстрочный |

|

Б. Клейма, содержащие два имени |

||||

|

9 |

?πολλ?νιος |

XVI. 83-42 |

2-поздний |

эмблема — гроздь, |

с.91

|

№ |

Имя |

№ по описи |

Тип |

Примечания |

|

10 |

Διον?σιος |

XVIII. 84-163 |

6 |

клеймо в форме |

|

11 |

Ε?αρχος |

XVI. 84-51 |

2-поздний |

ср. ККК ЕГ. 283 |

|

12 |

Ε?πα[μων?] |

XVIII. 84-83 |

« |

|

|

13 |

Κερκ?νος |

XVI. 84-23 |

« |

ретроградное, |

|

14 |

Πα?[σων?] |

XVI. 83-9 |

2-ранний |

ретроградное |

|

15 |

Πα....... |

XVI. 84-108 |

2-поздний |

|

|

16 |

Σ?λ[ανος?] |

XVIII. 84-99 |

« |

|

|

17 |

Στα[σ?χορος?] |

XVI. 84-125 |

« |

|

|

18 |

........ |

XVI. 83-43 |

« |

ср. ККК ЕГ. 261, 269, 313 |

|

19 |

.......... |

XVI. 83-3 |

« |

ср. ККК ЕГ. 284, 329 |

|

20–21 |

........ |

XVI. 83-1 |

« |

эмблема — канфар, |

|

В. Клейма с именами магистратов, с эпонимными предлогами впереди |

||||

|

22 |

э. Β?κχος |

XVI. 83-29 |

3-поздний |

ср. ККК ЕГ. 359 |

|

23 |

ф. ?ττης |

XVI. 83-37 |

6 |

клеймо в форме грозди, |

|

24 |

ф. ?ρ?στων |

XVI. 82-112 |

3-поздний |

эмблема — гроздь, |

|

Г. Клейма, содержащие одно имя в сильно сокращенной форме |

||||

|

25 |

?ρ? |

XVIII. 84-165 |

5-поздний |

ср. ККК ЕГ. 485 |

|

26 |

Μενη |

XVI. 83-49 |

« |

ср. ККК ЕГ. 219 |

с.92

|

№ |

Имя |

№ по описи |

Тип |

Примечания |

|

27 |

Νι |

XVI. 83-4, 83-84 |

« |

два разных штампа, |

|

Д. Невосстанавливаемые клейма |

||||

|

29 |

? |

XVIII. 84-149 |

6 |

клеймо, по форме идентичное № 24 |

|

30–35 |

? |

XVI. 82-133 |

|

|

Рис. 3. Клейма Синопы

Таблица 3. Клейма Синопы

|

№ |

Астиномы |

Фабриканты |

Эмблемы |

№ по описи |

Варианты |

Группа |

Примечания |

|||||

|

а |

б |

в |

г |

д |

е |

|||||||

|

1-4 |

Α?σχιν?ς |

?Ηρακλε?δης |

? |

XIX. 84-72 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

ср. ККК ЕГ. 558 |

|

5 |

?ντ?μαχος |

Δ?ας |

рог |

XVI. 82-107 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

6-7 |

?ρτεμ?δωρος |

Καλλισθ?νης |

? |

XVI. 83-117 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

8 |

?τταλος |

?στια?ος |

? |

XVI. 83-19 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

|

|

9 |

Β?ρυς |

?το?ς |

голова, |

XVI. 84-3 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

ср. ККК ЕГ. 577 |

|

10-15 |

Δημ?τριος |

Θ?ς |

? |

XVI. 84-137 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

|

|

16 |

Δημ?τριος ? |

Στ?φανος |

кратер |

XVIII. 84-152 |

|

|

|

+ |

|

|

IV |

|

|

17 |

Διον?σιος ? |

Στ?φανος |

гроздь |

XVI. 84-188 |

|

|

|

+ |

|

|

IV |

|

|

18 |

?κατα?ος ? |

№ 39 |

тирс |

XVI. 83-104 |

|

|

|

|

|

+ |

IV |

|

|

19 |

?π?δημος |

? |

канфар |

XVI. 84-49 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

|

с.98

|

№ |

Астиномы |

Фабриканты |

Эмблемы |

№ по описи |

Варианты |

Группа |

Примечания |

|||||

|

а |

б |

в |

г |

д |

е |

|||||||

|

20-23 |

Ε?χ?ριστος |

?γ?θων |

? |

XVI. 83-38 |

|

|

+ |

|

|

|

IV |

|

|

24 |

Καλλισθ?νης |

Φιλοκρ?της |

? |

XVI. 82-181 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

25 |

Κρατ?σταρχος |

? |

голова |

XVI. 83-105 |

|

+ |

|

|

|

|

IV |

|

|

26 |

Μικρ?ας |

Μεν?σκος |

конь |

XVI. 84-189 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

|

|

27-28 |

Μνησικλ?ς |

?κατα?ος |

венок |

XVI. 83-50 |

|

|

+ |

|

|

|

III |

|

|

29 |

Ποσειδ?νιος |

Φιλοκρ?της |

канфар |

XVIII. 84-132 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

ср. ККК ЕГ. 665 |

|

30 |

? |

Πρ?τανις |

канфар |

XVI. 82-143 |

+ |

|

|

|

|

|

III |

|

|

31 |

? |

? |

канфар |

XVI. 83-92 |

|

+ |

|

|

|

|

IV (?) |

|

|

32 |

? |

? |

кадуцей |

XVI. 83-76 |

|

|

+ |

|

|

|

IV (?) |

|

|

33 |

? |

? |

? |

XVI. 83-101 |

|

|

|

+ |

|

|

IV (?) |

|

|

34 |

? |

? |

рог |

XVI. 82-33 |

|

|

|

|

|

|

IV (?) |

|

|

35-38 |

? |

? |

? |

XVI. 83-13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

39 |

– |

Κλ..... |

? |

XVI. 83-102 |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

40 |

– |

? |

? |

XVI. 83-51 |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

Таблица 5. Клейма Елизаветовского городища (в процентах)

|

Центр производства |

До 1978 г. |

«Эмпорий» |

|

Фасос |

17,42 |

6,42 |

|

Гераклея |

49,84 |

32,12 |

|

Синопа |

19,32 |

36,70 |

|

Херсонес |

5,53 |

12,84 |

|

Родос |

0,80 |

– |

|

Кос |

0,20 |

– |

|

Книд |

0,20 |

0,92 |

|

Икос |

0,20 |

– |

|

Амастрий |

0,10 |

– |

|

? |

6,44 |

11,00 |

Таблица 6. Клейма из раскопок «боспорского эмпория»

|

Центр производства |

2–3 четв. IV в. |

Кон. IV — нач. III в. до н. э. |

Кон. 90-х — кон. 60-х гг. III в. |

? |

Всего |

|

Фасос |

– |

4 |

– |

3 |

? |

|

Гераклея |

20 |

5 |

4 |

6 |

35 |

|

Синопа |

– |

1 |

31 |

8 |

40 |

|

Херсонес |

– |

2 |

11 |

1 |

14 |

|

Книд |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

? |

– |

– |

– |

12 |

12 |

|

Итого |

20 |

12 |

46 |

31 |

109 |

Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инстаграм